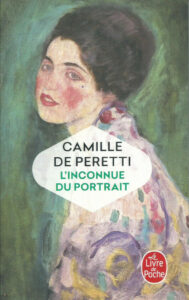

Camille de Peretti – L’inconnue du portrait ♥

(Roman / 2024)

Un roman qui parle d’un tableau. J’ai immédiatement pensé à La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier, en me disant que L’inconnue du portrait aurait du mal à atteindre un tel niveau. J’ai eu tort. Les deux chefs-d’œuvre cohabitent très bien et n’ont rien à envier l’un à l’autre. Leurs seuls points communs sont leur excellence, leur faculté à générer des émotions fortes et le rôle prépondérant d’un tableau.

Le tableau de ce roman est Portrait d’une dame, de Gustav Klimt. Une œuvre qui a vécu d’invraisemblables et mystérieuses péripéties entre 1910 et 2019.

Alors que Vermeer est un protagoniste de La jeune fille à la perle, Klimt n’apparaît ici que comme personnage secondaire.

Camille de Peretti a réussi un double tour de force avec ce roman : inventer une histoire cohérente expliquant les aventures et mésaventures du tableau et, surtout, imaginer une merveilleuse saga familiale autour du tableau. Au point qu’on ne sait plus lequel des deux est le prétexte de la genèse de l’autre. Les deux s’imbriquent à la perfection, pour ne former qu’un, puissant, palpitant, poignant, tout comme réalité et fiction s’emboîtent à s’y méprendre. Du travail d’orfèvre.

Je ne vais pas m’attarder sur les fameuses péripéties du tableau, que je ne connaissais pas avant cette lecture. Je vous laisse les découvrir. Elles sont étonnantes.

Deux mots sur le récit présentant plusieurs générations d’une même famille, sur deux continents : quel talent !

Camille de Peretti m’a bouleversé, emporté, surpris. Les thèmes abordés : les secrets de famille, l’amour, la capacité à trouver sa place dans la société alors qu’on ne dispose pas des meilleurs atouts au départ, la réussite, le bonheur, le regard des autres, l’absence de parents, les différences sociales et les tragédies qu’elles engendrent, sans oublier les drames qui jalonnent nos vies, le tout rattaché aux épisodes de l’Histoire. Un roman dense, riche, inoubliable.

Cerise sur le gâteau, quand on ne sait plus à quel saint se vouer, j’ai découvert que les Saintes Anguilles assuraient grave !

Un roman incontournable.

L’auteure et son œuvre

Camille de Peretti est née à Paris en 1980. Elle a publié neuf livres à ce jour :

Thornytorinx (2005)

Nous sommes cruels (2006)

Nous vieillirons ensemble (2008)

La Casati (2011)

Petits arrangements avec nos cœurs (2014)

Blonde à forte poitrine (2016)

Le Sang des Mirabelles (2019)

Les Rêveurs définitifs (2021)

L’Inconnue du portrait (2024)

Mon Camille de Peretti ++

J’ai n’ai lu que L’inconnue du portrait de Camille de Peretti pour le moment.

À découvrir aussi (clic sur le titre pour en savoir davantage)

D’autres lectures

Jack London – Martin Eden

Christina Sweeney-Baird – La fin des hommes

Mes écrits

Ainsi a-t-il été

Mieux vaut très tard que jamais

39 hommes en galère

l’R de rien

J’ai couché

Un instant d’égarement

Me contacter

Me suivre![]()

Partager