(Roman / 1982 / La casa de los espíritus)

Le pays où se déroule ce roman n’est jamais cité, mais il ressemble beaucoup au Chili et ce n’est pas un hasard. Isabel Allende est la nièce de Salvador Allende, président chilien renversé par le dictateur Pinochet en 1973. L’Histoire, son histoire personnelle, sa rage contenue, son héritage spirituel, son talent et du travail lui ont permis d’accoucher de ce chef-d’œuvre en 1982.

La maison aux esprits est un récit historique, une saga familiale sur quatre générations, un roman d’une puissance rare et un livre inoubliable. J’en suis sorti secoué, triste et heureux.

Isabel Allende a le verbe fleuri et intense de l’Amérique du Sud. Son écriture est riche et précise. Ses personnages ont du caractère. Ils sont impétueux, en colère, révoltés, mais aussi passionnés, dévoués, amoureux fous et protecteurs. Jusqu’au-boutistes. J’ai dévoré ce roman, vécu au coeur de l’action, tremblé, souri, soupiré, souffert avec chacun d’eux.

La maison des esprits est amour et haine, vengeance et pardon, combats et convictions.

Isabel Allende est inventive, drôle, cruelle, tellement douée. La plus belle femme du roman naît avec des cheveux verts. Ça passe comme une lettre à la poste. Comme les passerelles entre le monde des morts et celui des vivants. Parce qu’Isabel Allende l’affirme de manière à ce que le lecteur n’en doute pas un seul instant.

Ce roman explore de nombreux sujets. Au niveau de l’individu, le désir, l’amour vrai, impossible, physique, innocent, coupable, la trahison, la colère, la vengeance, l’ambition, le déni, le deuil, la souffrance, la solidarité, la force, l’instinct de survie, la méchanceté humaine. Au niveau de la société, la lutte des classes, la différence entre pauvres et riches, entre hommes et femmes, le capitalisme face au marxisme, l’horreur d’une dictature et les exactions associées, la fragilité des démocraties, le pouvoir de l’argent, l’impact de la religion. Et il y a ces réflexions profondes : les liens entre vivants et morts, la vision de l’avenir, le temps qui passe, le sens de la vie et les événements cycliques, qui ramènent au début de la chronique : La maison aux esprits est un chef-d’œuvre ! ♥

L’auteure et son œuvre

Isabel Allende née le 2 août 1942 à Lima au Pérou. Fille de diplomate, cette nièce du président chilien Salvador Allende est chilienne et naturalisée américaine. Après avoir fui la dictature de Pinochet en 1975, elle s’est exilée au Venezuela puis aux Etats-Unis. Journaliste et écrivaine, elle a écrit une quinzaine de romans, des autobiographies, des nouvelles et des pièces de théâtre. Son œuvre est traduite en une quarantaine de langues.

Mon Isabel Allende ++

Je n’ai rien lu d’autre de cette auteure.

À découvrir aussi (clic sur le titre pour en savoir davantage)

D’autres lectures

Tiffany McDaniel – Betty

Robert Le Plana – Nuances urbaines

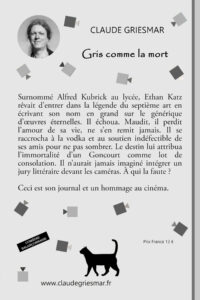

Mes écrits

Ainsi a-t-il été

Mieux vaut très tard que jamais

39 hommes en galère

l’R de rien

J’ai couché

Un instant d’égarement

Me contacter

Me suivre

Partager